当クリニックの脳ドックについて

当クリニックは日本脳ドック学会に所属しており、同学会ガイドラインに基づいた脳ドック検診を実施しております。また診療にあたる医師(院長)は日本脳ドック学会認定医、日本人間ドック・予防医療学会認定専門医であり、脳ドック・人間ドック・健診に関して豊富な経験を有しており、安心して受診いただけます。

脳ドックコースのご案内

- 脳ドック S コース認知症診断をプラスした

ハイエンドコース - 脳ドック A コース頭頸部スタンダードコース

(※こちらが標準的なコースです) - 脳ドック B コース頭部スタンダードコース

- 脳ドック C コース簡易コース

※各検査ごとの所用時間は目安となります。

脳ドックで実施する検査項目

実施する検査項目は各コース(S、A、B、C)によって異なり、以下の検査があります。

受診当日の流れについて

- 01来院受付をいただいた後、はじめに医師による問診を行い、その後お申込みいただいたコース(S、A、B、C)に含まれる検査を順にご案内いたします。

- 02全検査が終了すると、最後に再度診察室へご案内し、医師から簡易的な結果説明を行います。

- 03その後詳細な検査結果の確認を行い、最終的な詳細結果について報告書を作成し、ご指定の宛先へ郵送させていただきます。

脳ドック受診から報告書到着までの目安は約1~2週間となっておりますので、お待ちくださいませ。

脳ドックの助成制度ついて

脳ドックコースのご案内

脳ドック S コース

(ハイエンドコース)

検査の特長

Aコースに「認知症検査」を追加した最上級コースです。

認知症かもしれないと懸念される方はこちらのSコースをご選択ください。

もちろんAコースの検査項目をすべて含みますので、認知症以外の画像で評価できるすべての脳疾患やその発症リスクが評価できます。

料金(消費税別)

- 45,000円

所要時間

- 約180分

ご留意点

- 検査前の10時間は水以外の飲食をお控えください。水以外の飲食をされた場合は正しい結果が得られないことがあります。

| 検査項目 | 所要時間(目安) |

|---|---|

| 頭部MRI ※磁気共鳴コンピューター断層撮影(1.5T) ※頭部MRI撮影加算 ※コンピューター断層診断 ※T1WI/T2WI/FLAIR/T2 |

20分 |

| 頭部MRA | |

| 頸部MRA | |

| VSRAD | |

| 頸動脈超音波検査 ※断層撮影法(頭頸部) ※パルスドプラ法加算 |

10分 |

| 標準12誘導心電図検査 | 5分 |

| 一般末梢血検査 ※白血球数/赤血球数/Hb/Ht/血小板数 |

5分 |

| 血液生化学検査 ※TP/Alb/空腹時血糖/HbA1c/総コレステロール/HDL-C/LDL-C/中性脂肪/尿酸/BUN(尿素窒素)/Cre(クレアチニン) ※血液学的検査判断料 |

|

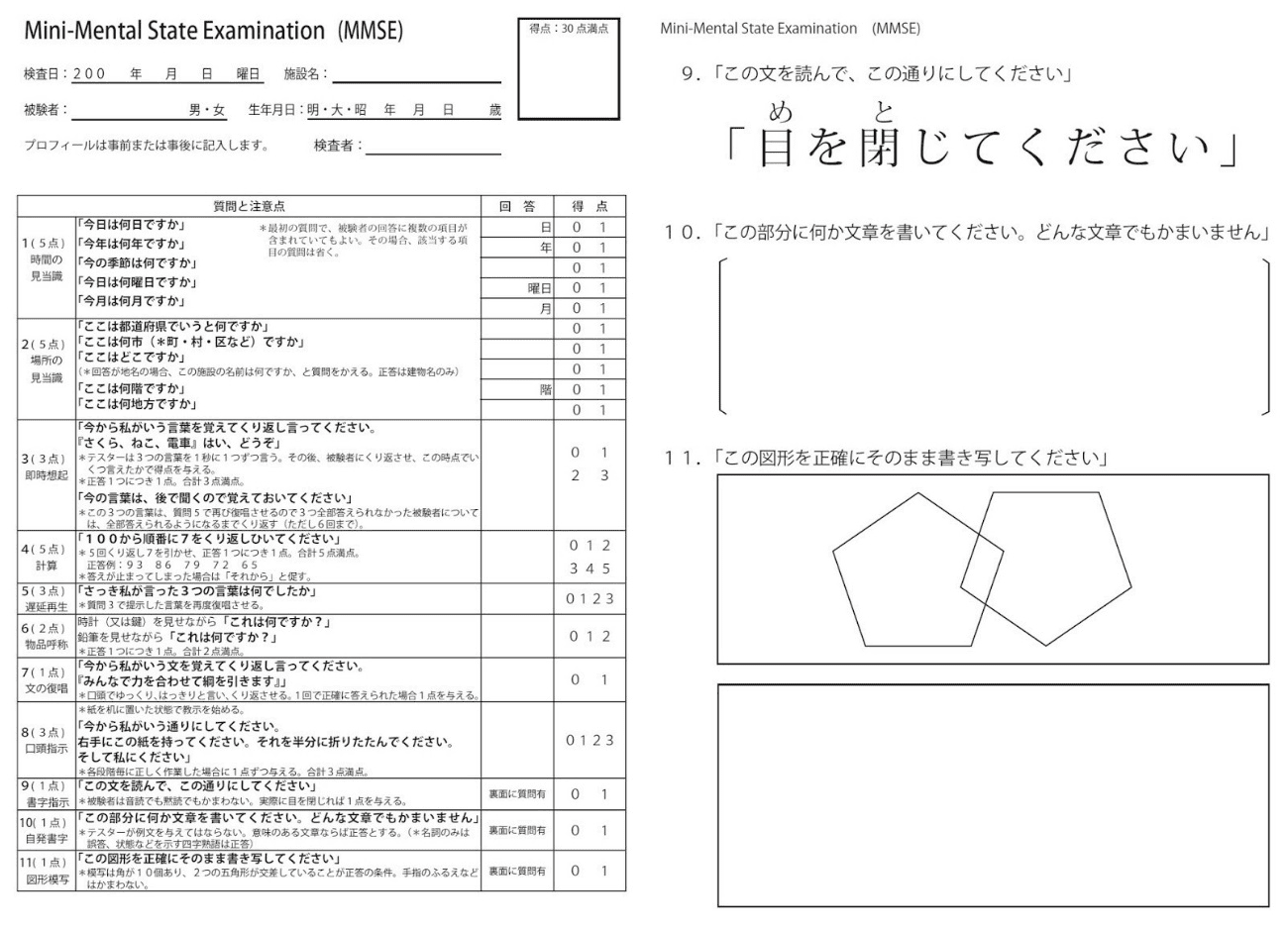

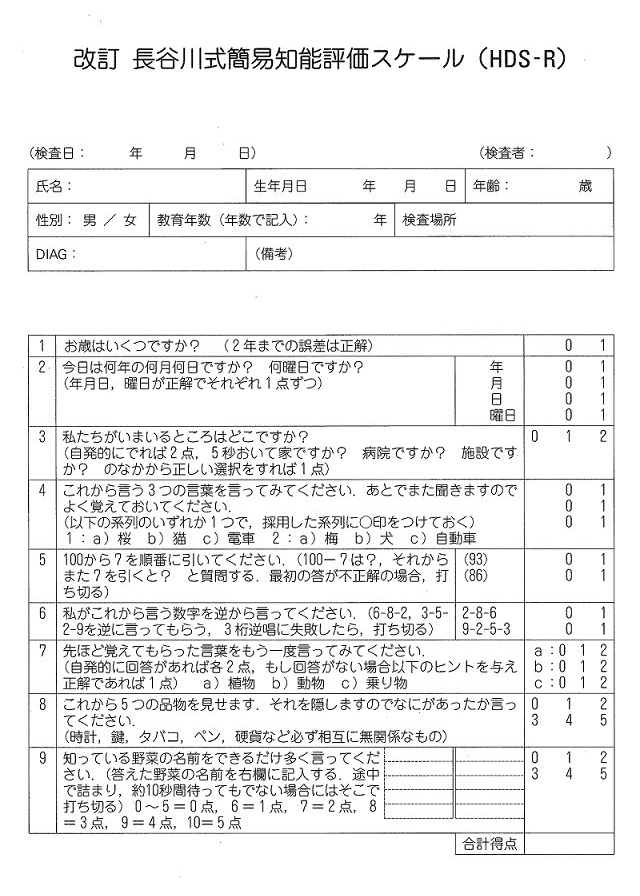

| 認知機能検査 ※認知機能検査(簡易なもの) ※MMSE/HDS-R |

10分 |

| 神経学的検査 ※神経学的検査 |

10分 |

| 問診および一般診察 | 10分 |

脳ドック A コース

(頭頸部評価コース)

検査の特長

脳ドックとして最も標準的なコースです。

「脳ドック」という名称ではあるものの、脳の画像検査(MRIなど)だけを行えばよいというわけではなく、血液・尿検査や心電図検査を含め、全身における脳疾患発症のリスクを評価しなければなりません。

Aコースは私(院長)の所属している日本脳ドック学会が提唱する“脳ドック検診において実施すべき検査項目”を満たすものです。

“今”脳に何か病気があるかどうかだけでなく、今後の脳疾患のリスクをしっかりと評価したい方はこちらのAコースをご検討くださいませ。

料金(消費税別)

- 40,000円

所要時間

- 約90分

ご留意点

- 検査前の10時間は水以外の飲食をお控えください。水以外の飲食をされた場合は正しい結果が得られないことがあります。

| 検査項目 | 所要時間(目安) |

|---|---|

| 頭部MRI ※磁気共鳴コンピューター断層撮影(1.5T) ※頭部MRI撮影加算 ※コンピューター断層診断 ※T1WI/T2WI/FLAIR/T2 |

15分 |

| 頭部MRA | |

| 頸部MRA | |

| 頸動脈超音波検査 ※断層撮影法(頭頸部) ※パルスドプラ法加算 |

10分 |

| 標準12誘導心電図検査 | 5分 |

| 一般末梢血検査 ※白血球数/赤血球数/Hb/Ht/血小板数 |

5分 |

| 血液生化学検査 ※TP/Alb/空腹時血糖/HbA1c/総コレステロール/HDL-C/LDL-C/中性脂肪/尿酸/BUN(尿素窒素)/Cre(クレアチニン) ※血液学的検査判断料 |

|

| 神経学的検査 ※神経学的検査 |

10分 |

| 問診および一般診察 | 10分 |

脳ドック B コース

(頭部スタンダードコース)

検査の特長

Aコースから頸動脈の評価を除外したやや安価なコースです。

具体的には頸部MRAと頸動脈超音波検査が含まれません。

基礎疾患や生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症など)がない若年の方であればBコースを選択されてもよいかもしれません。

しかしこれは、そうした方では実際に頸動脈に病変がある可能性は低いであろうという考えのもとで検査費用を抑えたコースであり、頸動脈の評価については不十分となります。

料金(消費税別)

- 33,000円

所要時間

- 約40分

ご留意点

- 検査前の10時間は水以外の飲食をお控えください。水以外の飲食をされた場合は正しい結果が得られないことがあります。

| 検査項目 | 所要時間(目安) |

|---|---|

| 頭部MRI ※磁気共鳴コンピューター断層撮影(1.5T) ※頭部MRI撮影加算 ※コンピューター断層診断 ※T1WI/T2WI/FLAIR/T2 |

10分 |

| 頭部MRA | |

| 標準12誘導心電図検査 | 5分 |

| 一般末梢血検査 ※白血球数/赤血球数/Hb/Ht/血小板数 |

5分 |

| 血液生化学検査 ※TP/Alb/空腹時血糖/HbA1c/総コレステロール/HDL-C/LDL-C/中性脂肪/尿酸/BUN(尿素窒素)/Cre(クレアチニン) ※血液学的検査判断料 |

|

| 神経学的検査 ※神経学的検査 |

10分 |

| 問診および一般診察 | 10分 |

脳ドック C コース

(簡易コース)

検査の特長

基本的身体測定の他は単純に脳MRIのみのコースです。

脳MRIの撮影のみですので、「検査した時点で脳に何か病変があるかどうか」が判明するのみで、正直なところ脳ドックと名乗るには不十分です。

しかし検査費用が高額という理由で“脳ドック自体を受けない“という結論に至ってしまうぐらいならばせめて、と極力費用を抑えてご用意したコースです。

安価ではありますが得られる情報が限られてしまいますので、可能であればAコースやBコースをご検討くださいませ。

料金(消費税別)

- 22,000円

所要時間

- 約20分

| 検査項目 | 所要時間(目安) |

|---|---|

| 頭部MRI ※磁気共鳴コンピューター断層撮影(1.5T) ※頭部MRI撮影加算 ※コンピューター断層診断 ※T1WI/T2WI/FLAIR/T2 |

10分 |

| 頭部MRA | |

| 問診および一般診察 | 10分 |

オプション検査

脊髄MRI

※磁気共鳴コンピューター断層撮影(1.5T) ※頭部MRI撮影加算 ※コンピューター断層診断

| 検査項目 | 料金(消費税別) | 所要時間(目安) |

|---|---|---|

| 頚椎T1WI、T2WI (axial、saggital) |

10,000円 | 15分 |

| 胸椎T1WI、T2WI (axial、saggital) |

10,000円 | 15分 |

| 腰椎T1WI、T2WI

(axial、saggital) |

10,000円 | 15分 |

| 全脊椎T1WI、T2WI (axial、saggital) |

20,000円 | 30分 |

X線検査

※単純デジタル撮影

| 検査項目 | 料金(消費税別) | 所要時間(目安) |

|---|---|---|

| 胸部 | 1,600円 | 5分 |

| 頚椎 | 1,600円 | 5分 |

| 胸椎 | 1,600円 | 5分 |

| 腰椎 | 1,600円 | 5分 |

| 脊椎 2ヵ所 | 2,000円 | 7.5分 |

| 脊椎 3ヵ所 | 2,400円 | 10分 |

血液生化学検査

<脳ドック学会推奨オプションセット>

| 検査項目 | 料金(消費税別) | 所要時間(目安) |

|---|---|---|

| フィブリノゲン | お問い合わせください | 5分 |

| ホモシステイン | お問い合わせください | 5分 |

| リポ蛋白(LP)(a) | お問い合わせください | 5分 |

| 好感度CRP | お問い合わせください | 5分 |

| レムナントリポ蛋白(RLP) | お問い合わせください | 5分 |

| plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) | お問い合わせください | 5分 |

| アディポネクチン | お問い合わせください | 5分 |

| 抗リン脂質抗体 | お問い合わせください | 5分 |

当院におけるMRI検査、レントゲン検査注意事項

下記事項に当てはまる方は当院でMRI検査、レントゲン検査を実施することができません

MRI検査を行う際、植込み型不整脈治療デバイスはリード部分の発熱や磁場による誤作動を引き起こす可能性があります。

これらのデバイスに関連したMRIによる死亡例も報告されており、装着されている患者はMRI検査を受けることができません。

条件付きMRI対応植込み型不整脈治療デバイスを装着している患者については、検査を行うためには特定の施設基準が必要です。

当院ではこれらの基準を満たしていないためMRI検査、レントゲン検査を実施することができません。

MRI 対応植込み型デバイス患者の MRI 検査の施設基準

従来の一般的な植込み型デバイス(ペースメーカ、除細動器、両室ペースメーカなど)が植込まれた患者の磁気共鳴画像(MRI)検査は禁忌である。

これは、植込み型デバイス本体がMRI検査によって一般的な電磁干渉を受けるほかに、MRI装置の発生する静的・動的電磁界と金属としてのデバイス本体およびリード間の相互作用による干渉を受けるためであり、さまざまな合併症の報告に加えて死亡例の報告もある。

近年、MRI検査が可能な植込み型デバイスが開発され、本邦にも導入されることになった。

これまで植込み型デバイス装着患者では実質上MRI検査がすべて禁忌とされていた医療現場にMRI対応植込み型デバイスを導入するにあたり、医療現場の混乱を回避するだけでなく、患者の安全を確保する目的でMRI検査の施設基準と検査に際しての実施条件を設定する。

当該患者のMRI検査はこの施設基準を満たす施設でのみ可能であり、検査にあたっては実施条件を厳格に遵守することが求められる。

また、製造販売者は関連学会とともに、MRI対応植込み型デバイスに関する情報や注意事項を医療従事者だけでなく一般に対しても広く周知させるよう努めることが望まれる。

施設基準

MRI対応植込み型デバイス装着患者のMRI検査は、以下の基準を満たした施設でのみ施行可能である。

- 放射線科と循環器科を標榜している病院であること。

- 1.5T MRI装置(通常の円筒型ボア装置)を有し、MRI対応植込み型デバイスの使用説明書に記載された条件で一貫して検査が行えるように設定できる装置であること。

- 必要に応じて植込み型デバイスがMRI対応機種であることを確認するためのX線透視あるいは撮影装置が使用可能なこと。

- 日本磁気共鳴専門技術者(MRI専門技術者)あるいはそれに準ずる者が常時配置され、MRI装置の精度および安全を管理していること。

- 植込み型デバイスの十分な診療経験がある循環器科医師と植込み型デバイスのプログラミングなどに精通した臨床工学技士が常勤していること。

- 放射線科医師とMRI検査を行う放射線技師、ならびに循環器科医師と臨床工学技士は所定の研修)を修了していること。

実施条件

- MRI対応植込み型デバイス装着患者にMRI検査の必要が生じた場合には、所定の研修を修了した循環器科医師がMRI検査の安全性を確認の後、この循環器科医師がMRI検査の依頼を行う。他院でMRI対応植込み型デバイスを植込まれた患者においても、同様な手順を行い、検査を依頼された施設で所定の研修を修了した循環器科医師がMRI検査の安全性を判断して検査を依頼する。

- MRI非対応植込み型デバイス装着患者との区別を明確にする目的で、患者は常に「MRI対応植込み型デバイス」が明示されたカードを携帯し、MRI検査の際にはペースメーカ手帳などとともに提示しなければMRI検査を受けることは出来ない。

- 検査に際しては、MRI対応植込み型デバイス装着患者のMRI検査マニュアルを遵守するとともに、MRI検査依頼時から検査後までのチェックリストに従って検査を行う。MRI検査直前の最終確認と検査後のデバイスのリプログラミングの確認は循環器医師が行う。

- 検査中はパルスオキシメーターあるいは心電図モニターを用いて心拍を連続的に監視する。また、近接した部屋に電気的除細動器を備え、必要な時に直ちに使用可能なこと。

- 不整脈発生など検査中の不測の事態に即座に対応出来る循環器医師を含めた体制のあること。特に導入初期においては、必要に応じて循環器医師が検査に立ち会うことが望ましい。

インスリンポンプや持続グルコース測定器は、磁気の影響を受ける可能性があり、これらの装着状態での検査は行えません。また、当院ではポンプや測定器の着脱を扱うことができないため、検査当日これらの機器が装着されていることが判明した場合、MRI検査、レントゲン検査を行うことはできません。

ご自身で脱着できる方は外して撮影可能です。下記のリンクもご参照ください。

人工内耳(中耳)は、体外部の送信アンテナと体内部の受診アンテナを磁石で結合していますが、MRI検査時にはこの磁石に注意が必要です。

一部のMRI対応人工内耳(中耳)は、事前に外科手術で磁石を取り出す条件下でMRI検査が可能である場合や、インプラント部を圧迫包帯などで固定することで磁石を外さずにMRI検査が可能な場合がありますが、撮影条件の制限や検査前後の処置などは、インプラントを製造する各メーカーによって異なります。

当院では、これらの処置や機器の取り扱いが安全に行えないため、MRI検査を実施することができません。

1980年代までの脳動脈クリップや頭蓋骨固定製品には、ステンレススチールなどの強磁性体が使用されており、これにより発熱や吸引・移動によるクリップの脱落の危険性が生じ、一部の製品がMRI検査の禁忌とされていました(関連した死亡例も報告されています)。

そのため、当院では脳動脈クリップや頭蓋骨固定が確認された場合、患者のMRI検査歴や素材を確認しています。

もし素材が非磁性体のチタン製や非鉄系のコバルトクロム合金以外であれば、MRI検査を行うことはできません。

カテーテルが損傷(溶解)する恐れがありMRI検査は禁忌とされています。

カテーテル使用中及び体内に留置されている場合は当院ではMRI検査を実施することができません。

最新のものはプラスチック製ですが、古いタイプは金属製のものが一般的です(内部には針金のような細い棒が入っています)。MRI検査を行うと、金属部品が磁場によって吸引されてストーマが外れる可能性や、金属部分の発熱によって火傷するリスクがあるため、当院ではMRI検査を行うことができません。

データが消去されてしまう可能性があるため、検査前にはデータを別の媒体にバックアップする必要があります。

心電用データレコーダの各メーカーごとに、安全な検査を行うためのMRI撮影条件が異なります。

機器の取り扱いや撮影条件はメーカーごとに異なるため、当院ではこれらの処置や機器の安全性を保証することができず、MRI検査を実施することができません。

条件付きでMRI対応可能な神経刺激システムは、患者自身がMRI検査前後にMRI対応モードを設定または解除する必要があります。

当院ではシステムの誤操作による不具合に対処することができません。各メーカーによりMRI検査を安全に行うための細かい撮像条件が異なります。このため、機器の取り扱いや撮像条件が複雑であり、神経刺激システムに適切に対応することが困難であり、安全性を確保することができないため、当院ではMRI検査を行うことができません。

実際の臨床試験で安全性が確認されている金属糸などの材料も存在しますが、その中で金は磁性が非常に弱い素材ですが、移動や発熱のリスクがあり、この可能性を100%否定することはできません。

移動や発熱のリスクが存在するため、当院ではMRI検査を行うことができません。

目や脳、大動脈などの重要な部位に位置する体内の金属が未知の材質である場合、MRIの磁場によって発熱や引き寄せが生じる可能性があります。特に目の場合、失明を含む最悪の結果に至るおそれがあります。そのため、当院ではこれらのリスクを避けるため、MRI検査を行うことができません。

MRIでは、体にRF波(ラジオ波)を照射することで、体温がわずかに上昇することがあります。通常の検査では、機器が安全に制御されており、ほとんどの場合、熱を感じることはありません。ただし、保温性のある衣類を着用していると、体表の汗によって発熱が引き起こされる可能性があります。さらに、金属製の素材が線維に組み込まれた保温下着もあります。そのため、保温下着を着用したまま検査を行うと火傷のリスクがあるため、当院では着替えをお願いしています。

MRIによるステントの移動リスクを最小限に抑えるため、ステントが完全に内皮化するまでの期間は、当院ではMRI検査を行うことができません。

消化管クリップは通常、約1ヶ月で排便とともに体外に排泄されます。しかし、クリップを留置してから早期にMRIの磁力でクリップが脱落した場合、再出血や体腔内の組織に影響を及ぼす危険があります。そのため、消化管クリップを1ヶ月以内に留置した患者は、当院ではMRI検査を行うことができません。

当院では、妊娠16週未満(器官形成期)のMRI検査は、胎児への安全性がまだ確立されていないため、実施することができません。

特に1970年以前の製品には磁性体が含まれている可能性があるため、当院ではMRI検査を行うことができません。

義眼の可動式アタッチメントは磁力で装着されていますが、故障のリスクがあります。そのため、当院ではMRI検査を行うことができません。

MRIの静磁場がシャントバルブの設定圧に影響を与えると、水頭症の症状が悪化する可能性があります。そのため、検査直後に専門医が圧を確認できない場合、当院ではMRI検査を実施することができません。なお、当院では圧の確認を行うことができません。

MRI検査は磁力を利用するため、通常は身体に影響がありませんが、撮影中に身体が温かく感じることがあります。

刺青などのインクにはまれに金属成分が含まれることがあり、これによって発熱や刺青の損傷が発生する可能性があります。

MRI検査は磁力を利用するため、検査の結果、入歯の磁力が失われて装着できなくなる可能性があります。また、検査箇所によっては画像の歪みが生じ、診断に影響を及ぼすことがあります。

検査機器紹介

MRI装置

MRI装置は可能な限り患者様の負担を軽減することを念頭に置き、『キヤノン製 1.5テスラ Vantage Gracian』を選定、導入いたしました。

旧来のマシンに比べ高速で撮影でき、検査時の患者様の負担を軽減します。

レントゲン(X線)装置

胸部や腹部、骨などの対象部位にX線を照射し、透過してきたX線を検出器で読み取って画像化します。

超音波(エコー)診断装置

超音波を対象物に当て、その反射を映像化して、対象物の内部の状態を調査する画像検査法の一つです。

超音波は音の一種で、人間の耳で聞こえる音よりも高い周波数の音を指します。

人間の耳で聞こえる音の周波数は20ヘルツ(Hz)から20キロヘルツ(kHz)と言われていますが、超音波検査に用いる超音波は1メガヘルツ(MHz)から30メガヘルツ(MHz)程度です。

非常に強い超音波は物質を破壊しますが、この検査に用いる超音波の強は生体に害がないとされています。

脳ドックで実施する検査項目

問診

脳ドックを受診いただく際には、受診の動機をご記入ください。「〇〇歳になったので節目として」「ものわすれが気になる」「知人・家族がくも膜下出血になったので心配で」「特に理由は無いが、一度脳の状態を診てもらっておこうと思って」など、何でも構いません。

また以下に該当する方は問診票へ記載してください。脳ドック結果とともに、現状や今後のリスクを評価するうえで重要な情報となります。

過去に患ったことのあるまたは現在治療中の疾病について

- 脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血など)

- 一過性脳虚血発作TIA

- 認知症・軽度認知障害(MCI)

- その他の危険因子(高血圧症・糖尿病・脂質異常症・高尿酸血症など)

脳卒中や一過性脳虚血発作の既往は脳卒中の強力な危険因子であり、高血圧症・糖尿病・脂質異常症などの血管性危険因子のより厳格な管理と抗血栓療法(血液をサラサラにする薬の服用)が必要となる場合があります。

認知症や軽度認知障害(MCI)の既往はMRIや頚動脈超音波検査などの画像検査の評価、認知機能検査、生活指導の参考となります。

血縁関係にあるご家族の疾病について

- 脳卒中

- 認知症

- その他の脳疾患

ご家族の中にこれらの疾病を患っておられる方がおられる場合には、脳疾患の危険が高くなります。脳卒中の家族歴は脳卒中発症の危険因子であり、特にくも膜下出血の家族歴はくも膜下出血の強力な危険因子です。すなわち血縁者に脳卒中の方がおられる場合、受診者ご本人の脳卒中の危険は高いとされています。

認知機能障害をきたす疾患の中には、家族性アルツハイマー病や前頭側頭型認知症など家族内発症する疾患があるため、血縁者に認知機能障害の方がおられるかは重要な情報です。

生活歴について

生活歴(嗜好)においては、喫煙・飲酒・運動についての情報が重要です。

喫煙期間・喫煙年数・喫煙本数(/日)

喫煙は脳梗塞の危険因子であり、喫煙本数が多いほど脳梗塞のリスクは高くなり、禁煙によって数年で脳梗塞のリスクは徐々に低下します。

メンソールを吸う女性ではメンソールが含まれないたばこの常用者に比べ有意に脳卒中リスクが高まる恐れがあります。

喫煙はくも膜下出血の強力な危険因子です。

飲酒期間・アルコールの種類・飲酒量

飲酒量と脳梗塞の間にはU字型またはV字型の関係があり、適度な飲酒には脳梗塞の予防効果がありますが、多量飲酒は脳梗塞のリスクを高めます。

一方で脳出血のリスクは飲酒量に比例します。つまり多量飲酒では脳梗塞・脳出血どちらのリスクも高めるため避けるべきです。

運動の種類・頻度・時間

歩行や体操などの有酸素運動は脳卒中のリスクを低下させ、運動しないことは脳卒中のリスクを高めます。また運動は脳卒中の危険因子となる高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満の改善にも効果があります。

身体測定(身長・体重・腹囲・血圧・脈拍数)

基本的な以下の身体測定を行います。

- 身長

- 体重

- 腹囲

- 血圧

- 脈拍数

血液・尿検査

脳ドック検診で実施する血液・尿検査項目では、以下のものが必須検査として日本脳ドック学会より挙げられており、当クリニックでもこれに従い実施しております。

一般末梢血検査

- 白血球数

- 赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット

- 血小板数

血液生化学検査

- 総蛋白、アルブミン

- 血糖、HbA1c

- 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪

- 尿酸

- 尿素窒素、クレアチニン

尿一般検査

- 蛋白、糖、潜血

脂質異常症の評価についてはLDLコレステロールを指標とします。脂質異常症、特に高LDLコレステロール血症は脳梗塞の危険因子であり、食事や運動などの生活習慣の改善によって是正するひつようがあり、生活習慣の改善のみでは不十分な場合には薬物療法を行う必要があります。脂質改善薬であるスタチンには、20%以上の有意な脳卒中リスクの低減効果があります。

腎機能においては、eGFR 60mL/分未満で定義される慢性腎臓病(CKD)は脳卒中の独立した危険因子であり、CKD患者の脳卒中予防には食事 ・運動・禁煙を含む生活習慣の改善と、併存する危険因子(高血圧、糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドローム)の管理を行う必要があります。

糖尿病については血糖コントロールが推奨されますが、脳卒中予防効果については十分なエビデンスがなく、むしろ血圧の厳格なコントロールおよびスタチン投与による脂質管理が強く勧められます。

心電図検査

標準12誘導心電図検査を行います

心電図検査記録から、脳卒中のリスクに関係する虚血性変化(心筋梗塞・狭心症など)や不整脈(心房細動など)の異常を判定します。

心電図の虚血性変化や左室肥大は脳病変との関連が報告されています。

心房細動は心原性脳塞栓症の原因の2/3を占め、高齢になるほど発症頻度は高まります。心房細動がある方では、ない方と比較して脳卒中のリスクが4~7倍に高まり、死亡率も2倍に増加します。

心房細動の方に対する治療指針として、CHADS2スコアが用いられています。

CHADS2とはうっ血性心不全(C)、高血圧(H)、75歳以上の年齢(A)、糖尿病(D)、脳卒中または一過性脳虚血発作の既往(S)の頭文字を表しており、脳卒中または一過性脳虚血発作の既往を2点、その他を1点として合計点を計算するものです。点数が高いほど、年間の脳卒中発症率が高くなります。

CHADS2スコアによる脳卒中リスクの評価

| CHADS2スコア | 脳卒中リスク | 脳卒中発症率 |

|---|---|---|

| 0 | 低 | 年間1.0% |

| 1 | 低~中 | 年間1.5% |

| 2 | 中 | 年間2.5% |

| 3 | 高 | 年間5.0% |

| ≧4 | 非常に高い | 年間7.0%以上 |

(例)心房細動があり、70歳(0点)で高血圧(1点)と糖尿病(1点)があり、心不全はなく(0点)、脳梗塞の既往歴がある(2点)方はCHADS2スコアが4点となり、毎年7%以上の確率で脳卒中を発症する可能性があることになります。80歳まででは70%以上の確率で脳卒中を発症します。

心房細動ではスムーズな心臓のポンプ機能が損なわれ、心臓の中で血液の流れがよどむことで血栓ができやすくなります。この心臓内でできた血栓が突然剥がれて血液とともに駆出され、脳の血管へ流れて血管を詰まらせてしまうと脳梗塞(心原生脳塞栓症)を発症するわけです。そのため、心房細動の方では、血栓の形成を防止するために抗凝固薬(血液をサラサラにする薬)を服用します。

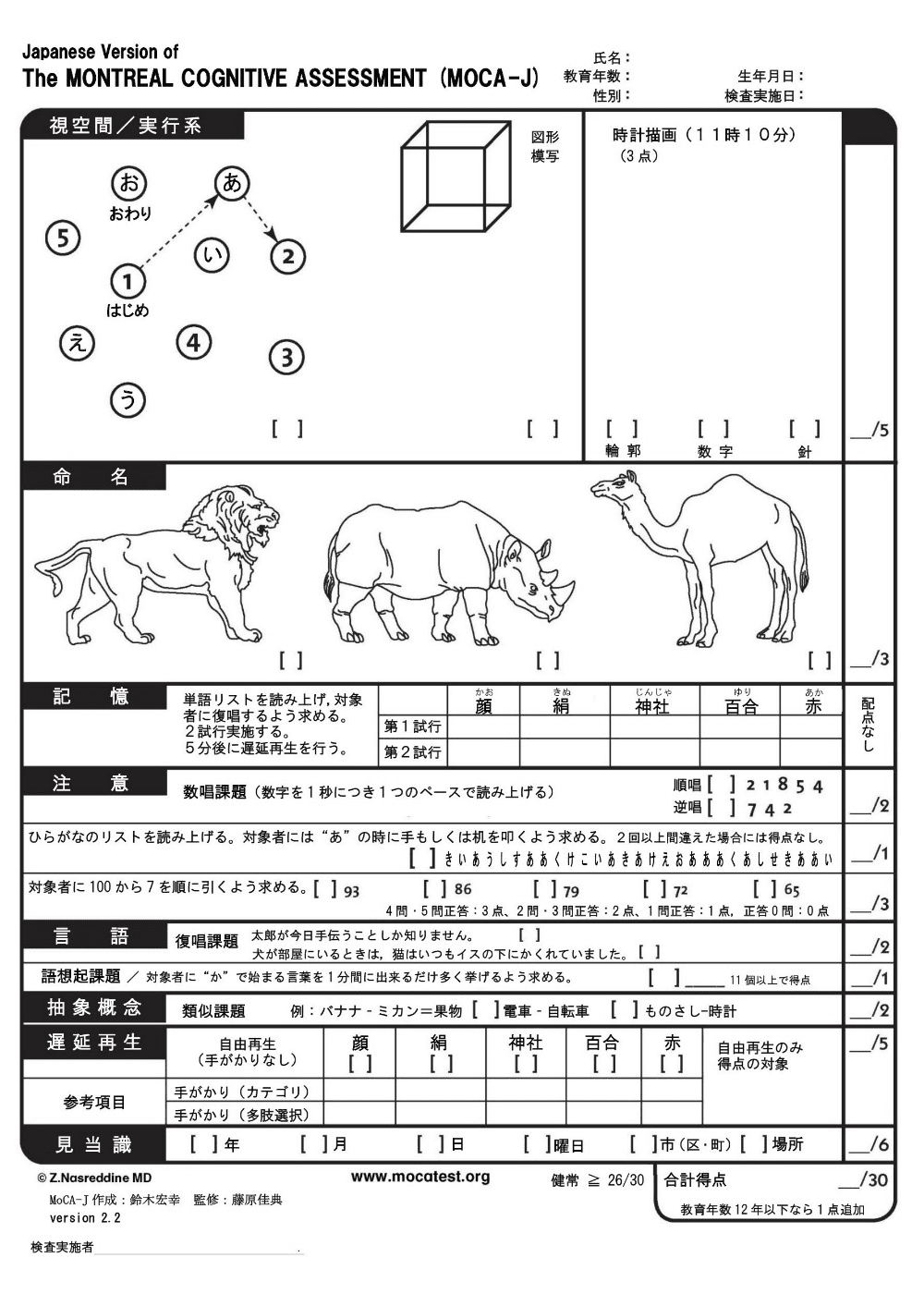

認知機能検査

物忘れの自覚(主観的な物忘れの訴え)や主観的な認知機能の低下は、客観的な記憶力低下や海馬などの脳萎縮と関連があり、その後の認知機能低下やアルツハイマー病へと進行する可能性があります。物忘れを訴える健常高齢者の約25%は4年間で軽度認知障害(mild cognitive impairment: MCI)へ移行し、認知症となるリスクが物忘れのない健常者と比べて2倍と解析されています。MCIは本人および第三者(家族等)から認知機能低下に関する訴えがあり、認知機能が正常とはいえないものの認知症の診断基準を満たさない状態であり、日常生活動作は概ね正常である状態のことです。MCIの段階での早期治療介入によってアルツハイマー病の予防を改善できる可能性があります。

そのため、脳ドックでは認知機能のスクリーニング検査(MMSE、HDS-R等)を行うことが推奨されます。当クリニックでは、脳ドックで行う認知機能検査としてMMSEを採用しています。認知症疑いのカットオフ値は、MMSE 23/24点、HDS-R 20/21点であり、MMSE 27点以下はMCIの疑いがあります。MCIかどうかを検出するにはMoCA-Jが妥当とされ、カットオフ値は22/23点とされています。

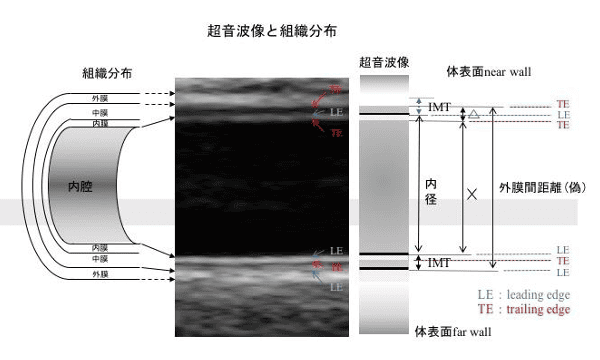

頚動脈超音波検査

脳ドック実施施設では、頚部血管超音波検査を標準検査として行うべきとされています。頚部血管超音波検査を行う目的は大きく2つあります。

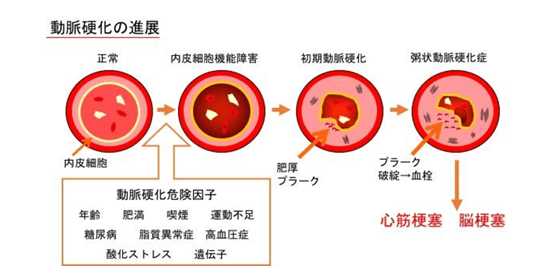

- 1.全身の動脈硬化のsurrogate markerとしての内中膜複合体厚(intima-media thickness: IMT)測定

- 2.脳卒中の直接的な予測因子である頚動脈狭窄症のスクリーニング

本邦においても頚動脈病変を有する方に虚血性脳血管障害(脳梗塞、一過性脳虚血発作など)の発症が多いです。

頚動脈病変の評価については頚部MRAでもある程度は可能ですが、狭窄などの病変が過大評価される傾向があり、頚動脈超音波検査ほど脳血管撮影所見との相性は良くないとされています。

内中膜複合体厚(intima-media thickness: IMT)については1.0mm以下を正常とし、プラークとは血管内腔に限局的に突出した病変を指します。IMTを含み1.1mmを超える部分をプラークと定義します。最大厚が1.5mmを超えるプラークでは、プラーク性状まで評価します。

MRI/MRA検査

脳ドックの代名詞ともいえる検査であり、脳ドック受診者の最大の目的でもあると考えられる検査です。実際にMRIから得られる情報は膨大であり、脳ドックの中心的位置づけとなる検査であることは間違いありません。しかし、だからこそ適切な撮影プロトコル・撮像パラメータで行うことが求められ、単に自費でMRI検査を受けられればよいわけではありません。

脳ドックにおけるMRI撮像法はT1強調画像(T1WI)、T2強調画像(T2WI)、FLAIR画像、T2*強調画像の4種を必須とします。当クリニックではこの4種類の撮像法に加え頭部MRA(頭部の動脈を評価)を脳ドックで実施しています。また、SおよびAコースでは頸部MRA(頸部の動脈を評価)を、認知症の評価を含むSコースにおいては脳の萎縮度を評価するVSRADという解析法も追加しています。これにより詳細な脳や血管の評価が可能となります。

脳ドックにおけるMRI撮影の意義

中高年者によく認められる無症候性(=症状のない)脳病変として、

- ラクナ梗塞

- 拡大血管周囲腔

- 大脳白質病変(white matter hyperintensity: WMH)

- 脳微小出血(cerebral microbleeds: CMBs)

があります。これらは脳小血管病(cerebral small vessel disease)が現れたものと考えられています。つまり、症状はないものの、脳梗塞・脳出血などの脳卒中の発症リスクが通常よりも高まっていると考えられます。脳ドックMRIでこれらの存在を早期に捉えることにより、脳卒中の予防に役立つことが期待できます。

脳ドックでよく見つかる無症候性脳病変

無症候性脳梗塞

無症候性脳梗塞とは、MRIなどの画像上では脳梗塞の所見があるものの、その病変に該当する神経症候や症状を過去・現在とも認めないものを指します。 高齢者の10~20%に認められ(年間発生率2~4%)、脳卒中・認知症・死亡の独立した危険因子となります。

無症候性脳梗塞を生じる原因としては年齢、高血圧、メタボリックシンドローム、頸動脈狭窄、慢性腎臓病などが挙げられます。

多くは脳深部のラクナ梗塞ですが、稀に脳の比較的表層に近い部分にも認める場合があります。MRIで血管周囲腔や大脳白質病変と区別・除外することが重要です。

拡大血管周囲腔

血管周囲腔(Virchow-Robin腔)の拡大は加齢とともに増加し、特に高血圧の方に多いことが知られています。

多くの場合には病的意義はないとされていますが、多発性で高度なものは脳小血管病の現れの一つと考えられており、ラクナ梗塞との鑑別が重要となります。特に3mmを超えるものは認知機能低下と関連します。

大脳白質病変

大脳白質病変は加齢や生活習慣に関連する脳小血管病の代表的変化で、脳血流や自己調節能の低下による慢性脳虚血や血液脳関門の障害などによって生じると考えられています。

大脳白質病変が生じる危険因子としては、高血圧が最も重要で、その他に糖尿病、慢性腎臓病、メタボリックシンドローム、喫煙、ホモシステイン血症などが知られています。脳アミロイド血管症や遺伝性脳小血管病(CADASIL、CARASIL、Fabry病)でも広範囲に大脳白質病変がみられます。

大脳白質病変が高度になると脳卒中や死亡の独立した危険因子(ハザード比それぞれ3.1、2.3)となり、病変の増大傾向も脳梗塞発症の危険因子となります。また高度の大脳白質病変は認知症の独立した危険因子(ハザード比2.9)です。

大脳白質病変は脳室周囲病変(periventricular hyperintensity: PVH)と深部皮質下白質病変(deep and subcortical white matter hyperintensity: DSWMH)に分けられ、PVHは遂行機能・情報処理速度の低下と、DSWMHは認知機能の低下との関連が高いです。その他に大脳白質病変とうつ病との関連性も報告されています。

脳微小出血

脳微小出血の危険因子は加齢と高血圧であり、高齢者の5~20%、脳梗塞の方の30~40%、脳出血の方の60~70%に認められます。

脳微小出血は脳出血(オッズ比8.5)、脳梗塞(オッズ比1.6)の危険因子であり、特に多発例でリスクが高くなります。また認知機能障害や認知症との関連も大きいです。

脳ドック 助成制度

栗東市、野洲市、湖南市、東近江市には、脳ドック受診の助成制度があります。

詳細は下記に案内する各自治体のホームページ等をご覧ください。

※各自治体の案内やホームページ等と、当院ホームページに差異があった場合は、各自治体のホームページ等が優先となります。ご了承ください。

『栗東市』 脳ドック 助成制度

助成対象者

- 国民健康保険加入の40歳以上75歳未満

助成金額

- 費用の5割(上限20,000円 100円未満切り捨て)

その他

- 特定健診受診者でも可能(人間ドックは不可)

- 人間ドックも受けた場合は2つの合計が上限20,000円

『草津市』 脳ドック 助成制度

助成対象者

- 国民健康保険加入の40歳以上75歳未満

助成金額

- 他施設で人間ドックを受診しその組み合わせのみ可

- 人間ドック費用と合算し5割(上限30,000円)

その他

- 同年度の特定健診と補助の併用は不可

- 脳ドックのみは不可

『野洲市』 脳ドック 助成制度

助成対象者

- 国民健康保険加入の75歳未満

助成金額

- 課税世帯で費用の6割(上限18,000円)

- 非課税世帯で費用の8割(上限24,000円)

その他

- 同年度の特定健診と脳ドック補助の併用は不可

『湖南市』 脳ドック 助成制度

助成対象者

- 国民健康保険加入の40歳以上75歳未満

助成金額

- 費用の6割(上限20,000円)

その他

- 同年度の特定健診と脳ドック補助の併用は不可

- 人間ドックも受けた場合は2つの合計が上限20,000円

『東近江市』 脳ドック 助成制度

助成対象者

- 国民健康保険加入の75歳未満

助成金額

- 費用の5割(上限18,000円 100円未満切り捨て)

その他

- 同年度の特定健診と脳ドック補助の併用は不可

- 人間ドックも受けた場合は2つの合計が上限20,000円